Un pas en avant, deux pas en arrière… Depuis 2016, seulement deux haltes soins addictions ont vu le jour dans le cadre d’une expérimentation et des incertitudes pèsent sur leur pérennisation au premier janvier prochain. Un mouvement à contre-courant d’une dizaine de pays en Europe qui développent ces espaces de consommation sécurisée.

Sans vote de pérennisation d’ici au 1er janvier 2026, les haltes soins addictions (HSA) de Paris (Gaïa) et Strasbourg (Ithaque) devront fermer. En avril, le ministre Yannick Neuder promettait un rapport basé sur l’évaluation Reshape pour éclairer le débat parlementaire.

Pourtant, les données existent déjà : l’Inserm (2021) et l’Igas (2024) recommandent l’intégration des HSA dans le droit commun. « Cela fait neuf ans qu’on répond à toutes les questions du monde », déplore la Dr Élisabeth Avril, responsable de la HSA de Paris.

Début juin, c’est l’omerta : le rapport aurait été remis, mais ni le ministère ni Reshape ne communiquent. Un comité de pilotage est annoncé, sans les acteurs de terrain, usagers ou riverains — un mépris assumé, selon les premiers concernés.

L’Assemblée nationale en attente

Les parlementaires restent sans nouvelles du rapport promis avant le 1er juillet, déplore la députée Anna Pic. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a réaffirmé son opposition aux HSA, les qualifiant de « salles de shoot » et estimant qu’elles « créent plus de problèmes qu’elles n’en règlent ».

Déposée en avril, la proposition de loi d’Anna Pic pour pérenniser les HSA n’a pas été inscrite à l’agenda, malgré un soutien initial de députés Renaissance.

Face à l’inaction, Médecins du Monde, Aides et la Fédération Addiction ont saisi la justice. Ils accusent l’État d’entraver l’ouverture de nouvelles HSA, notamment à Marseille. Selon leur avocat, une non-pérennisation ferait sortir ces dispositifs du cadre légal actuel, compliquant toute action en justice.

Plus de 150 espaces de consommation à l’étranger

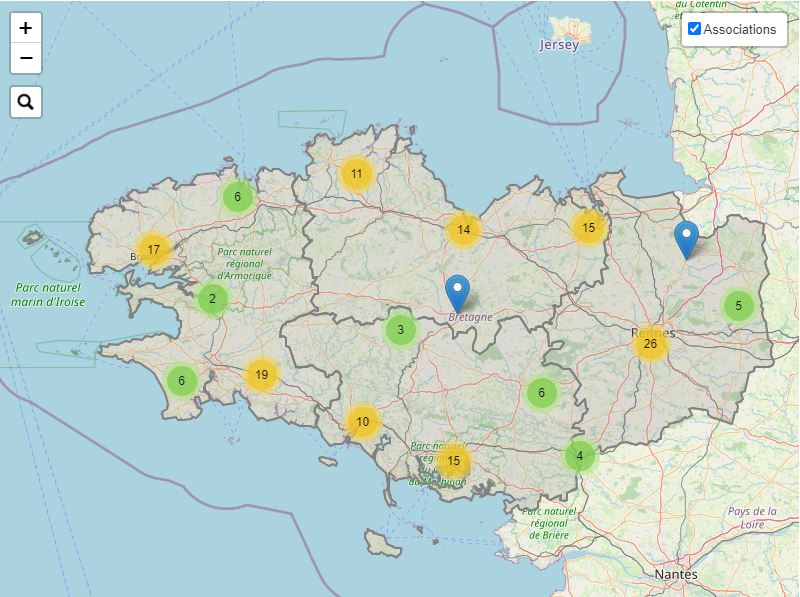

Si les deux HSA françaises ferment, la France accentuera son retard en réduction des risques. Plus de 150 salles existent dans 16 pays, dont 106 en Europe (15 en Suisse, 39 au Canada, 28 aux Pays-Bas). Les deux seules HSA françaises accueillent 1 600 usagers, soit moins de 1 % des personnes concernées.

Pourtant, près de 70 études scientifiques montrent leur efficacité : baisse du partage de seringues, réduction des injections en public, accès facilité aux soins. À Vancouver, une salle a permis de réduire de 35 % les décès par overdose dans un rayon de 500 m.

Malgré un faible taux d’overdose en France, les bénéfices attendus sont clairs. Ne pas pérenniser ces dispositifs, c’est renoncer à des outils qui sauvent des vies.

Des salles socialement mieux acceptées mais parfois menacées

Dans les pays pionniers, les dispositifs continuent de s’adapter. Aux Pays-Bas, un projet de distribution d’héroïne contrôlée est en cours. À Genève, une salle a ouvert près d’une crèche, et certains usagers y effectuent des petits travaux.

« En France, on refuse souvent d’implanter une HSA ou un Caarud près d’une école, comme si les usagers représentaient un danger pour les enfants, déplore Marie Öngün-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction. Cela revient à les traiter comme des monstres. »

Mais même dans les pays avancés, la présence de ces lieux reste fragile. Au Canada, plusieurs provinces conservatrices changent de cap : au Québec, une loi est en préparation pour interdire les salles à moins de 500 mètres des écoles.

Politisation du débat

Malgré un large consensus scientifique, les HSA restent bloquées.

« La France n’a pas de politique pragmatique sur les drogues », déplore le Pr Amine Benyamina, qui accuse une politisation excessive des questions de santé.

Pour Marie Öngün-Rombaldi, les salles cristallisent les clichés sur les usagers et ceux qui les accompagnent, freinant tout débat serein.

Source : Le quotidien du médecin